越前打刃物とは?|歴史と特徴、販売場所もご紹介

越前打刃物とは?|歴史と特徴、販売場所もご紹介

越前打刃物(えちぜんうちはもの)は、約700年以上の歴史を誇る福井県に伝わる日本の伝統的な鍛冶技術です。その起源は鎌倉時代にさかのぼり、越前の鍛冶職人たちが刀剣作りで培った技術を農具や刃物の製造に応用したことに始まります。

現代では、その技術が包丁や剪定鋏、さらにはアウトドア用品にまで応用され、伝統と革新の融合として国内外で評価されています。

本記事では、越前打刃物の特徴や歴史、製造工程、そして現代での活用法について紹介します。

越前打刃物の特徴と魅力

越前打刃物の最大の特徴は、伝統技術を受け継ぐ鍛冶職人たちによる「鍛造(たんぞう)」の工程です。高温で熱した鋼を繰り返し叩き、強度と切れ味を引き出す技術は、鎌倉時代から伝わるほどの歴史を持つ日本独自のものです。以下のような3つの特徴が挙げられます。

1. 切れ味の鋭さ

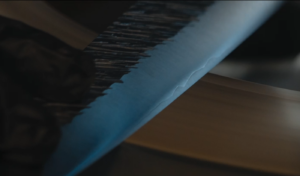

鍛造により鋼の密度が高まり、刃先が極めて薄く仕上がるため、食材や素材を滑らかに切ることができます。この切れ味は職人技の真髄といえるでしょう。

2. 耐久性の高さ

高温で叩き鍛えることで、鋼の硬度と靭性が向上し、長期間使用しても刃こぼれしにくい特徴があります。また、定期的な研ぎ直しによって、より長持ちします。

3. 職人の手仕事による美しい仕上がり

越前打刃物の包丁や刃物は、刃先だけでなく、柄や全体の形状に至るまで美しく仕上げられています。特に「鎚目(つちめ)」と呼ばれる表面の打ち目模様は、職人の技と温かみを感じさせるデザインとして注目されています。

越前打刃物の魅力は、その機能美だけでなく、ひとつひとつが職人の手で生み出される唯一無二の存在感にもあります。道具としての実用性と工芸品としての美しさを併せ持つ越前打刃物は、日常に上質な彩りを添える存在です。

歷史與發展

越前打刃物の起源は、鎌倉時代末期にさかのぼります。この地を訪れた京都の刀鍛冶職人が、農具を作り始めたことが発端とされています。その後、越前の豊かな自然に恵まれた地域性と、質の高い鉄資源を活かし、刃物の生産が広がりました。

室町時代から江戸時代

室町時代には越前で作られた農具が広く普及し、全国的に高い評価を受けました。江戸時代には、越前打刃物は「越前鎌」として知られるようになり、農業が盛んだった時代の農具の主力製品として成長しました。この時期、鍛冶職人たちは農家の要望に応えるため、さらに技術を磨きました。

明治時代以降

明治時代になると、海外からの機械化の波に直面しましたが、職人たちは伝統技術を守りつつ、刃物の改良や新しい製品の開発を進めました。特に包丁や剪定鋏(せんていばさみ)など、生活に密着した道具の生産を手掛けるようになり、家庭用刃物としても広く支持されるようになりました。

現代の発展

現在では、越前打刃物はその高品質と美しいデザインが評価され、国内外のシェフやプロフェッショナルからも愛用されています。また、地域の職人たちが次世代へ技術を継承するため、伝統を守りながらも、現代のニーズに応える製品を生み出し続けています。福井県では「越前打刃物鍛冶の里」として観光地化も進め、ワークショップや体験プログラムを通じて多くの人にその魅力を伝えています。

越前打刃物は、過去から未来へ受け継がれる伝統と革新の象徴です。歴史を重ねるごとに深化していくその技術と美しさは、今もなお人々の生活を豊かに彩り続けています。

黒崎打刃物について

当ショールームでは、福井県越前市の鍛冶職人・黒崎優氏が手掛ける「Kurosaki Uchihamono」を取り扱っております。黒崎氏の作品は、伝統的な技法と現代的なデザインを融合させた高品質な包丁として、国内外のシェフから高い評価を受けています。

黒崎打刃物は特徴的な鎚目模様やデザインを持ち、使用する素材や仕上げにもこだわりが見られます。当ショールームでは、三徳包丁、牛刀、ペティナイフなど、さまざまな用途に応じた黒崎打刃物の製品を取り揃えております。

黒崎打刃物は、越前打刃物の伝統を受け継ぎながらも、現代の感性と技術でさらなる進化を遂げた製品群です。黒崎氏の作品は、美しいデザインだけでなく、日常での使い勝手を重視して作られています。

特に、黒崎氏独自の「槌目」デザインは、機能性と視覚的な美しさを兼ね備えており、国内外のシェフたちから高い支持を得ています。黒崎打刃物にご興味がおありでしたら、ぜひ私たちのショールーム『和式現代風格N6北圓山』まで足を運んでみてください。

生產技術及工藝

1. 鍛造(たんぞう)

黒崎氏は、地金の鉄に刃となるステンレス鋼を張り合わせた高品質な鋼材を使用し、炉で約800度に熱した後、繰り返し叩いて鍛えます。この鍛造工程により、金属の組織が均一化され、強度と切れ味が向上します。特に、越前打刃物の伝統技法である「二枚広げ」を駆使し、2枚の刃を重ねたまま熱して叩くことで、より薄く、強靭な刃に仕上げています。鍛造は、単なる技術ではなく職人の感性が試される工程です。火花が散る中、鋼が理想の形状になるまで叩き続ける作業は、職人の熟練した目と手の感覚が欠かせません。

2. 焼き入れ・焼き戻し

鍛造後、刃物を適切な温度で再加熱し、急冷する「焼き入れ」を行い、硬度を高めます。続いて「焼き戻し」を施し、適度な靭性を持たせることで、刃物の耐久性を確保します。この工程では、温度管理が非常に重要で、職人の経験と技術が求められます。

3. 刃付け(はつけ)

刃先を研ぎ、鋭利に仕上げる工程です。黒崎氏は、両刃包丁を極限まで薄く仕上げることで、軽さと切れ味を両立させています。また、刃先にハマグリのような丸みを持たせることで、刃こぼれを防ぎ、耐久性を高めています。特に刃付けは、包丁の運命を決める最重要の工程です。黒崎氏は、自らの手で一本一本丁寧に刃を研ぎ上げることで、極上の切れ味を実現しています。

4. 仕上げ

刃物全体の形状を整え、柄(え)を取り付けます。黒崎打刃物の特徴として、刃の側面に「槌目(つちめ)」と呼ばれる独自の模様を施し、デザイン性を高めています。また、柄の素材には天然木やターコイズを使用し、ジュエリーのような美しい包丁を作り上げています。

これらの工程を経て生まれる越前打刃物、そして黒崎打刃物の製品には、700年を超える伝統の技術と現代のニーズが見事に融合しています。道具としての実用性はもちろん、工芸品としての美しさを備えたこれらの刃物は、料理を通じて日本の伝統文化を世界に伝えています。

未来へ受け継がれる越前打刃物の伝統

越前打刃物の歴史と技術は、時代を超えて受け継がれながら進化し続けています。職人たちの手によって生み出される刃物は、単なる道具ではなく、日本のものづくりの精神と文化を体現する存在です。

現代では、伝統的な製法を守りながらも、新たな素材やデザインを取り入れ、さらなる機能性と美しさを追求する動きが活発化しています。特に、黒崎打刃物のように職人の個性が反映された製品は、国内外で高い評価を受け、越前打刃物の名を世界へと広げています。

当ショールームでは、越前打刃物の魅力を実際に手に取って感じていただけます。黒崎打刃物の各シリーズをはじめ、職人のこだわりが詰まった逸品を多数取り揃えておりますので、ぜひ一度お越しください。伝統技術が生み出す美しい刃物の世界を、ぜひご自身の目で確かめてみてください。