日本工藝品,不只是外觀和優點

日本傳統工藝品不僅美麗。那些能改善我們的健康和生活品質的好處。有許多用 Nambu tetsubin 鐵壺煮沸的水可以補充鐵質,而錫製的清酒杯則可以讓清酒的味道更加醇厚。秋田杉木便當盒可保持米飯的美味,而漆器餐具則具有抗菌特性,可保護食物。此外,和紙壁紙和榻榻米用的藺草可以調節濕度,淨化空氣。

將這些融入現代日本人的生活方式,可以讓成人的優質生活更健康、更豐富。本文將介紹如何做到這一點。這不僅關乎外觀,還關乎利益」。展覽呈現各式各樣具有歷史背景與現代應用的手工藝。

文章內容

Nambu 鐵器 - 溫潤的熱水,美味又富含鐵質

岩手縣的南部鐵器是擁有 400 年歷史的傳統工藝。其中最具代表性的是將茶壺縮小而製成的鐵壺,自江戶時代(1603-1868 年)起就成為一般民眾燒水的常用工具。沉重的鐵壺具有其他水壺所沒有的驚人效果。用鐵壺煮沸的水可去除自來水的白堊味(氯氣)、溫和、醇厚的水質,口感柔和。原因是鐵釜中的氯已被中和。這是因為在沸騰過程中,從鐵釜內部溶出的鐵離子會與殘餘的氯發生反應,並將其中和。鐵釜的氯化效果被認為優於其他材質的釜。

此外,在鐵壺中煮沸的水具有二價鐵,容易被人體吸收溶解。每日飲用白開水或茶,可自然供應鐵質,有效預防貧血。事實上,研究顯示從 Nambu 鐵器濾出的鐵中,有 80-951 TP3T 是這種二價鐵,持續使用有助於改善貧血。

據說一個 Nambu tetsubin 可以使用一輩子,而且您越是愛護和使用它,裡面的熱水漬就會越多,水也會越沸騰。在寒冷的季節,煮沸的水還能為房間加濕,既有品味又實用。

據說,如果連續使用,Nambu 鐵器可以使用 50 年或 100 年。在現代IH 相容產品Nambu Tetsubin 也進化得更容易融入廚房。每天早上喝用 Nambu Tetsudo 鐵壺煮沸的白水,可以讓身體保持溫暖,並補充鐵質。將傳統手工藝融入日常生活中,既能享受現代日本生活方式,又能保持身體健康。

錫製酒器 - 透過其殺菌作用使水和酒精變得醇香。

錫是一種金屬,自古以來就有 「錫器盛水不變質」、「錫器能去除清酒的澀味,使清酒更美味 」的說法。自江戶時代 (1603-1868) 起,人們就開始使用錫器和茶具,直到今天,高岡青銅器和富山的大阪錫器等作坊仍在繼續製作美麗的錫器。銀白色的錫器不僅外型優雅,還具有以下特點離子效果可使飲料口感更柔和主要的吸引力在於它能讓

錫是金屬中最能防銹和抗菌的一種。由於錫的分子結構較粗,且表面有許多微孔,因此可吸收並淨化水和酒精中的雜質。因此,自來水的異味會消失,酒精飲料的異味也會減少。舉例來說,用錫製啤酒杯喝啤酒,泡沫會更細緻;用錫製清酒杯喝清酒,口感會出奇地柔和。據說錫離子也有分解清酒熟成過程中產生的燧石油的效果,使其成為完美的清酒容器。

這並不是錫器唯一的好處。它還擁有絕佳的殺菌功能,因此如果用來盛裝新鮮花朵的花瓶,水不易變質,花朵的壽命也會更長,而錫製茶葉盒中的茶葉據說也能保持更長的香氣。錫在空氣和水中都很穩定,不會滲出有毒物質。因此,即使在今天,它也是一種可以安全地用於餐具的金屬。此外,它的高導熱性意味著器皿本身在冰箱中冷卻時會變冷,讓冷飲的口感更佳。

錫器因其濕潤的光澤和拿在手中的熟悉感、越用越有味道。錫器也很吸引人。具有現代設計感的錫器,如清酒杯、不倒翁和啤酒杯等,也正在崛起,並將在現代日本生活方式中扮演積極的角色。

Bent Wappa - 木製飯盒保護米飯的味道。

以秋田杉木製成的彎曲木便當盒因其可愛的紋理和圓潤的外型而廣受歡迎,但事實上保持午餐美味的明智工具它也是一種可彎曲的木制便當盒是一種傳統工藝品,將杉木板在沸水中彎曲成環狀,再用櫻樹皮固定在一起。據說在江戶時代,秋田縣大館地區的武士和農民就開始把它當作副業來製作,因為它輕巧、結實、透氣,所以作為便當盒流傳開來。

木質彎曲板最重要的特點是濕度控制與抗菌效果就是這樣。當剛煮好的米飯裝在白色、未上漆的彎曲木飯盒中時,即使蓋上蓋子後,雪松木也會呼吸並吸收米飯中多餘的水分,只保留適量的水份。這意味著米飯不會隨著時間而變得濕漉漉的,即使在米飯冷卻後仍然鬆軟可口。相反,當天氣乾燥時,例如冬天,木頭會釋放適量的濕氣,防止米飯變硬。木頭能自然調節飯盒裡的濕度。

此外,雪松和絲柏等針葉樹有被稱為「phytoncide」的抗菌成分。含有一種細菌,能有效防止細菌滋生。Bento-wappa 飯盒的透氣性也比塑膠飯盒好,可以防止配菜和米飯受損,尤其在夏天可以有效防止食物中毒。杉木清新的木質氣味能軟化食品的氣味,轉移的微妙香氣也能讓人胃口大開。

使用便當盒時,只需將米飯和配菜裝入便當盒即可,就像普通便當盒一樣。使用後請立即清洗,並徹底擦乾以防止發霉。最近也有一些初學者也能輕鬆使用的產品,例如內層有聚氨酯塗層方便保養的產品,或是塗了漆增加耐用性和漆的抗菌效果的產品。彎曲的竹餐具,在使用的過程中味道會逐漸加深,是提升成人生活品質的最佳產品。

漆器 - 天然抗菌器皿

傳統的日本漆器 (塗漆碗碟) 以其光澤美觀、輕巧耐用而長久被使用。漆器的種類繁多,例如湯碗、便當盒和托盤等,但漆器的魅力遠不止於此。其中之一就是抗菌作用是這樣的。已知漆的主要成分 Urushiol 具有抗菌特性,上漆的餐具可以抑制細菌生長,從而保護食物。

例如,石川縣的輪島漆器便當盒是優異的強度和出色的抗菌活性據說它是世界上最受歡迎的便當盒。輪島便當盒的木質底座摻有硅藻土,表面塗有多層漆,可以適度調節內部濕度,即使早上打包三明治,麵包也不會變乾,一直濕潤到晚上。此外,由於漆的抗菌特性,即使長時間存放,食物也不易受損,即使在雨季也很安全。

漆器也是絕佳的保溫器。木頭和漆器製成的碗裝滿熱味噌湯時,拿在手上不會太熱,而且裡面的湯也不容易變冷。此外,它們也不易在掉落時破裂、即使表面有刮痕,也可以重新塗裝,並長期使用。也是環保且具吸引力的產品。

漆器的歷史據說可以追溯到繩文時代,當時日本人為了提高衛生和實用性,將漆碗引入日常生活中。即使到了今天,如果您把日常用的湯碗換成木質漆碗,您一定會注意到它在口中的柔軟度和在手中的舒適度。漆器給人的印象是昂貴,但如果能小心使用,不隨意丟棄,可以說是對更豐富生活方式的投資。將漆器這種傳統工藝引入您的日常生活中,體驗它的天然抗菌力和溫暖感。

Washi - 調節濕度和淨化空氣的天然過濾器

日本和紙是另一種結合了視覺美感與功能性的傳統材料。和紙在室內的使用形式包括shoji 紗窗、fusuma 推拉門和和紙壁紙、濕度控制和空氣淨化功能,連現代空調設備都會感到驚訝。Washi 是一種多孔紙,由天然纖維如 kozo(紙桑)和 mitsumata(三葉紙)製成。Washi 是一種多孔紙,由天然纖維如 kozo(桑紙)和 mitsumata(三葉紙)製成,濕度高時吸收空氣中的濕氣,乾燥時釋放儲存的濕氣,自動調節室內濕度。正是如此。透氣牆材料和配件可以說:

正是由於這種吸濕性和解吸性,燒酎紙在夏天摸起來手感涼爽。在一些實驗中發現,鋪上和紙的房間可以有效降低濕度和溫度的上升,即使沒有空調也會感覺到寒冷。相反,在冬天,和紙可以軟化室內的乾燥,並可作為加濕器使用。

此外,和紙纖維天然過濾作用。它還具有以下功能。它能吸附空氣中的灰塵、花粉和異味微粒,有助於淨化室內空氣。Shoji 紙還可以柔化和散射光線、可減少約 901 TP3T 的紫外線輻射。它同時還有為房間帶來柔和亮度的效果。日式房間中透過shoji屏風的光線是令人愉悅的,因為紙張控制了對眼睛有害的光線。

近年來,使用和紙作為日本現代生活的一種形式的室內設計被重新提起,並應用在照明燈罩和藝術面板上。傳統越前和土佐和紙的製作工匠也提出了適合現代家居的時尚和紙壁紙和燈罩。和紙具有控制濕度和消除異味的效果,可創造舒適的室內環境、環保健康材料它也作為一種例如,即使您只在西式房間中使用和紙壁紙作為點綴,您也會覺得房間中的空氣好像被淨化了一樣。

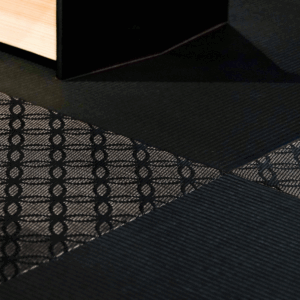

榻榻米 (Igusa) - 淨化空氣、舒緩心靈的日式地板

榻榻米是日本家居中不可或缺的一部分,同時也是功能性突出的傳統工藝產品。用來製作榻榻米的藺草有著令人驚奇的效果。蘆葦的橫截面是多孔的海綿狀,而其莖內部的無數空腔正是其出色的濕度控制功能的原因。濕度高時,榻榻米會吸收濕氣;濕度低時,榻榻米會吸收濕氣;濕度低時,榻榻米會釋放儲存的濕氣、它可以讓室內全年保持舒適的濕度。榻榻米是天然的濕度調節器。在炎熱潮濕的夏日,躺在榻榻米上也不會感到黏膩和清爽,這是因為榻榻米具有天然的濕度調節功能。

此外,蒹葭有吸附和分解空氣中有毒物質的能力。還有經證實,榻榻米房間可降低引起病態建築綜合症的甲醛和二氧化氮含量,而且蒹葭可淨化房間內的空氣。匆草特有的清新藍色氣味 (phytoncide) 也有放鬆的效果,就像芳香療法一樣能安撫身心。香味的舒緩效果和榻榻米的觸感可能是您進入榻榻米房間時感到輕鬆的原因。

此外,榻榻米還有足夠的緩衝作用、它可以減輕行走時對腳部和腿部造成的負擔。.它還有一個優點,就是可以吸收震動,防止摔倒時受傷,從小孩到老人都很安全。它還具有很高的隔熱效果,夏天涼爽,冬天微暖。雖然它是一種傳統的地板材料,但事實上它是一種功能齊全的高性能墊子。

近年來,市場上出現了無邊半榻榻米、彩色榻榻米等現代化的榻榻米,越來越多的住宅將榻榻米的角落作為西式房間的點綴。榻榻米文化正在被重新評估,這不僅是因為它的設計,也因為以下這些因素健康與舒適的好處榻榻米現在被重新評估。例如,在臥室鋪上榻榻米,有助於調節臥室濕度,促進良好睡眠;在客廳一角創造一個榻榻米空間,為家人創造一個放鬆和治療的空間。如果您正在尋找現代的日本生活方式,請嘗試使用榻榻米,體驗日本的智慧。

在札幌您可以接觸到這些工藝品的地方。

這些都是一些日本傳統工藝品和天然材料,它們的好處不僅僅是好看。札幌北丸山。日本現代 N6 北丸山」。您可以親自在我們也提供現代日本生活方式的構想與協調,如果您有興趣,歡迎隨時光臨。何不將美觀又實用的傳統物品融入日常生活,讓您的日常生活更有品質、更健康呢?