切子とは|江戸切子・薩摩切子・小樽切子の違いとその魅力

切子は、日本の伝統的なガラス工芸技法の一つです。ガラスの表面に金属製の回転砥石を研磨剤とともに押しつけて、溝を入れたり研磨したりすることで独特のデザインを施します。この技法によって作られた製品も同じく「切子」と呼ばれます。切子という名称は、立方体の角を切り落とした形を指す「切籠形(きりこがた)」に由来するとされています。

本記事では、当ショップで取り扱っている切子、「江戸切子」、「薩摩切子」、「小樽切子」の3つにフォーカスし、それぞれの違いや魅力について触れていきます。

切子の歴史

それぞれの切子について説明する前に、切子の歴史について説明します。切子の技術の伝来は、16世紀の大航海時代に宣教師たちによってカットガラスが日本に持ち込まれたのが始まりです。その後、長崎でガラス作りが行われるようになり、江戸時代に入ると大阪や江戸、薩摩をはじめとする全国各地で製作されるようになりました。

日本の切子は、西洋の技術をベースに独自に発展していきました。原材料や製法に違いがあり、日本では鉛ガラスを使用し、手作業による摩擦でカット紋様を作る技法が明治前期まで続きました。

江戸切子

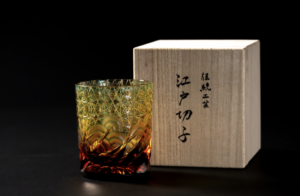

江戸切子は、江戸時代後期に江戸の町で生まれた切子技法です。庶民文化から発展した江戸切子は、その繊細で美しい彫刻技術が特徴です。

特徴

ガラスの構造

江戸切子は、グラスの型に薄く色のついたガラスを吹き付け、その上から透明なガラスを重ねる二重構造になっています。

カットの特徴

江戸切子は、くっきりとした細いカットラインが特徴的です。透明のガラスと色ガラスのコントラストがシャープではっきりしています。

色彩

現代の江戸切子は、多彩な色使いが特徴ですが、江戸時代に作られた当初は無色透明のものがほとんどでした。

触感

カットを深く掘り込むことで、エッジの利いた触り心地の良さがあります。

紋様

江戸切子には多様な紋様があり、それぞれに意味が込められています。代表的な紋様には、魚子紋、菊つなぎ紋、六角籠目紋、八角籠目紋、菊花紋、麻の葉紋、笹の葉紋、矢来紋、七宝紋、亀甲紋などがあります。これらの紋様は、縁起の良さや伝統的な意味合いを持っており、贈答品としても人気があります。

薩摩切子

薩摩切子は、幕末の薩摩藩(現在の鹿児島県)で生まれた切子です。江戸切子とは異なり、最初は藩の直轄事業として発展しました。

特徴

ガラスの構造

薩摩切子は、透明なガラスと色ガラスを二層に重ねる独特の製法を用いています1。これにより、全体的に厚みが増し、手に持った際に重厚感があります。

カットの特徴

薩摩切子の最大の特徴は「ぼかし」と呼ばれる独特のグラデーションです。カットした部分と色の境界が曖昧で、全体的にぼんやりとした印象を与えます。

色彩

薩摩切子は、透明ガラスの上に色ガラスを被せた「色被せガラス」を使用しています。カットを施すことで、色のついた部分と透明な部分が生まれ、絶妙なグラデーションを作り出します。

触感

薩摩切子は、ガラスの厚みが増すことで手触りにゴリゴリとした感触と重厚感があり、独特の心地よさがあります。

紋様

薩摩切子にも独自の紋様があります。輪結び紋、薩摩縞、魚子紋、段差付剣菊紋、ホブネイル、八角籠目、麻の葉小紋、菊花紋、亀甲紋などが代表的です。これらの紋様は、薩摩切子の特徴である「ぼかし」技法を生かしたデザインが多く、奥行きのある美しさを演出しています。

小樽切子

小樽切子は、北海道小樽市で生まれた切子技法です。江戸切子や薩摩切子に比べると歴史は浅いですが、独自の魅力を持っています。

特徴

歴史

小樽切子は、明治時代に小樽で始まったガラス産業から発展しました。北海道の厳しい気候に適した丈夫なガラス製品の需要から生まれました。

デザイン

北海道の自然をモチーフにしたデザインが特徴的です。雪の結晶や流氷などをイメージしたカットパターンが多く見られます。

色彩

小樽切子は、青や緑を基調とした涼しげな色合いが特徴です。これは、北海道の海や森をイメージしたものです。

技法

小樽切子は、江戸切子や薩摩切子の技法を取り入れつつ、独自の発展を遂げています。厚手のガラスを使用し、深く力強いカットが特徴です。

切子の製造プロセス

1. 割付(わりつけ)

割付は、切子を作る際の最初の工程で、デザインに沿って目印をガラスの表面にマーカーで書き込む作業です。精密な仕上がりのための重要な下準備となり、全体のバランスや形状がこの段階で決まります。

2. 粗ずり(あらずり)

粗ずりでは、割付で示した目印に沿ってガラスを粗削りします。主に形状を整える工程で、専用の道具を使いながら大まかなデザインを形作ります。この後の仕上げ作業の基盤となる重要なプロセスです。

3. 石掛け(いしかけ)

石掛けは、粗ずりで大まかに整えた表面をさらに細かく削り、デザインをより鮮明にする工程です。細かな研磨用の石や道具を用いて滑らかな表面に整え、精密な模様を際立たせます。

4. 磨き(みがき)

磨きは、石掛け後のガラス表面に光沢を出すための最終的な仕上げ工程です。研磨材や専用機械を使い、透明感と美しい輝きを与えます。この工程によって切子特有の華やかな光の反射が生まれます。

江戸切子と薩摩切子、小樽切子では細部の技法や仕上がりに違いがありますが、基本的な製造工程はこの4段階に集約されます。

札幌で感じられる、江戸切子・薩摩切子・小樽切子

札幌市北円山にある『和モダンN6北円山』では、江戸切子・薩摩切子・小樽切子の美しさを実際に見て、手に取って体感できます。伝統工芸品として名高い切子ですが、それぞれの質感やカットの違いは、写真や映像では伝わりきらないもの。札幌にいながら、全国の切子を直接比較できる空間になっています。

光を通してきらめく透明感、繊細なカットが生み出す手触り、そして職人技の美しさを間近で感じられるのは、ショップならではの体験。和モダンN6北円山では、実際に手に取りながら、それぞれの切子の個性を楽しめます。

ぜひ札幌で、日本の伝統工芸の魅力を存分にご堪能ください。

まとめ

切子は、日本のガラス工芸の中でも特に魅力的な技法の一つです。江戸切子、薩摩切子、小樽切子は、それぞれが独自の歴史と特徴を持ち、日本の各地域の文化や技術を反映しています。これらの切子は、単なる美しい工芸品というだけでなく、日本の文化や歴史を体現する貴重な存在といえるでしょう。